Эксперимент, стертый из истории: как один алфавит лишил поколение детей способности писать

Начальный алфавит обучения (ITA) стал радикальной попыткой реформировать образование, но о его последствиях до сих пор мало что известно. Внедрение ITA затронуло десятки тысяч детей, и многие из них до сих пор испытывают его последствия. Программа исчезла так же внезапно, как и появилась, без анализа или объяснений. Тем не менее, те, кто столкнулся с ней, помнят, как она повлияла на их жизнь, согласно The Guardian.

Автор: Эмма Лоффхаген

С детства моя мать была большой любительницей книг, активно читала и участвовала в книжных клубах. Она тщательно проверяла школьные задания моих братьев и сестер, писала записки и вела дневник. У нас в доме всегда были карточки со «словом дня». Несмотря на такую любовь к литературе, у неё оставались серьезные проблемы с правописанием.

Еще в начальной школе мама обращалась ко мне с просьбой проверять её письма, и я замечала множество орфографических ошибок, которые бросались в глаза даже ребёнку. Я не могла понять, как человек, который цитирует Шекспира и читает по несколько книг в неделю, может путать написание слов.

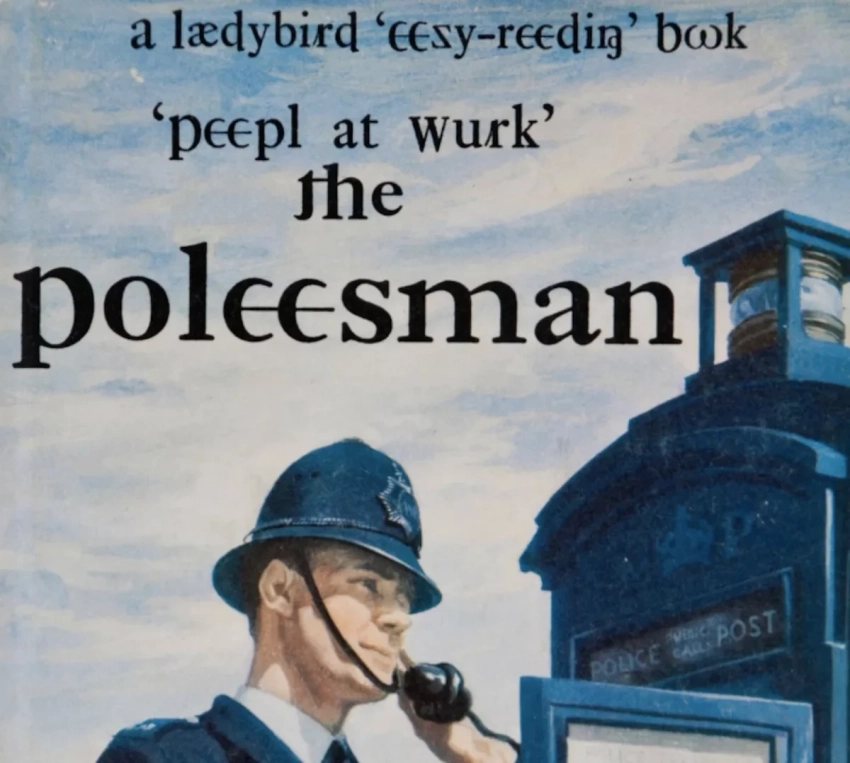

Однажды, объясняя свою неудачу, она упомянула, что её учили писать по другому алфавиту — ITA. Я не могла поверить, что это может быть реальностью, но решила поискать информацию и наткнулась на таблицу с более чем сорока необычными символами. Некоторые из них были знакомы, но многие выглядели как нечто совершенно иное.

— У меня плохая память, — сказала мама, — но я до сих пор помню эти чертовы знаки. Буква «а» с добавленным «е» сзади, две «с», соединенные линией... — и, начав рисовать их на ткани, спросила: — Что все это должно значить?

Мы сидели в саду нашего старого дома в Лондоне, и я поняла, что за этим экспериментом скрывается нечто большее: личная история, боль, возможно, даже травма.

Почему ITA применяли только в отдельных школах и классах? Почему её отменили, не объяснив это ни детям, ни родителям? Есть ли другие люди, как моя мама, которые до сих пор чувствуют обиду за те годы? И что стало с тем поколением, которое училось по системе, позднее признанной ошибочной?

Английский язык сложно освоить, особенно с нуля. В отличие от других языков, таких как испанский или валлийский, где буквы и звуки подчинены строгим правилам, английский язык представляет собой сложный конгломерат заимствований и исключений. В нём около 44 фонем, и каждая может быть записана по-разному. Например, длинный звук «ай» может иметь множество написаний, а такие слова, как through, though и thought просто запутывают.

Сэр Джеймс Питман, консервативный политик и внук изобретателя стенографии, описал путаницу английского правописания как «главное препятствие» на пути к грамотности. В 1953 году он выступил в парламенте с предложением, что корень проблемы не в лени учеников, а в нелепости языка. Через шесть лет после этого родился ITA — попытка создать более логичную и фонетическую систему.

ITA состоял из 44 символов, каждый из которых представлял определённый звук. Некоторые буквы были знакомы, но в изменённом виде: перевёрнутая «z», «n», в которой было «g», и другие. Все тексты писались строчными буквами. В теории это должно было помочь детям читать быстрее, но на практике многие столкнулись с трудностями.

К 1966 году в 140 из 158 образовательных округов Великобритании хотя бы одна школа использовала ITA. Метод задумывался как временное решение для быстрого обучения, но переход к обычному алфавиту оказался резким и болезненным. Многие ученики не справились с ним, включая мою маму.

Она выросла в Блэкберне, в иммигрантской семье, была умной и способной девочкой. Школа не объясняла, что это эксперимент, и что когда-то всё изменится. Её просто учили писать по этой системе, и когда она столкнулась с тем, что все пишут по-другому, это стало для неё шоком.

— Мне почти 60, — говорит она, — а я всё ещё боюсь писать. Учителя смеялись над моими ошибками, и это оставило глубокий след. Я любила английский, но он стал моим позором. Я помню, как боялась читать вслух, как запиналась на каждом слове. Когда я сдавала экзамен A-level, учитель сказал: «Ты не получишь пятёрку, потому что ты плохо пишешь». Это разбило мне сердце.

В 60-е родители редко интересовались, чему учат их детей, особенно в рабочих или иммигрантских семьях. Мои бабушка и дедушка, приехавшие из Нигерии, считали британскую школу идеальной. Никто не осмеливался сомневаться в её качестве.

Тем не менее, мама добилась успеха, став адвокатом и открыв свой бизнес. Сегодня она пользуется автопроверкой правописания — без неё не пишет ни письма, ни сообщения. Но уязвимость осталась.

— Я одержима правописанием, — признаётся она. — Я не выношу ошибок. И каждый раз, когда я сомневаюсь в написании слова, я проверяю его.

Профессор Доминик Уайз из Университетского колледжа Лондона утверждает, что ITA был неудачным экспериментом:

— Дети обучались одной системе, а затем их заставляли переучиваться. Это абсурд. Обучение, оторванное от реальности, — пустая трата времени.

Профессор Рона Стейнторп из Рединга даже более категоричен:

— Питман не был педагогом. ITA — яркий пример того, как человек с «гениальной» идеей пытается упростить систему, о которой у него нет ни малейшего представления.

История Джудит Лоффхаген не уникальна. Сара Китт, которой сейчас 60, также вспоминает начальную школу с сожалением. Она тоже училась по ITA.

— Я всегда чувствовала себя неуместной, — говорит она. — Я приходила к школе, плакала и шла домой. Учитель не оказывал помощи, только усугублял стыд.

С тех пор Сара живёт с чувством, что с ней что-то не так. Она научилась распознавать ошибки, но не всегда умеет их исправить. Память о детстве выглядит, как будто написана другим шрифтом.

В девять лет она переехала в Эксетер и вдруг поняла: других детей учили по-другому. Тогда она начала скрывать своё прошлое, избегая письма. Никто не спрашивал о её поведении, никто не объяснял, что ITA больше нет. Просто исчезла, как будто её и не было.

— Сейчас, будучи родителем, я понимаю: если бы мою дочь учили по такой системе, я бы была в ярости, — говорит она. — Тогда не было ни родительских собраний, ни возможности узнать, что происходит. Мы просто плыли по течению.

Профессор Стейнторп утверждает, что нет научных доказательств того, что ITA принесла вред. Люди, прошедшие через этот метод, винят его в своих неудачах, но в жизни всё гораздо сложнее: успех зависит от множества факторов.

Тем не менее, ITA оставила след. Исследования 60-х годов показали, что дети быстрее осваивали чтение, но уже в восьмилетнем возрасте преимущество исчезало. Программа исчезла так же внезапно, как и появилась — без анализа и отчётов.

Для некоторых этот эксперимент стал судьбоносным.

— Нам не дали выбора, — говорит мама. — Никто не объяснил, что происходит. Это не просто ошибка — это был системный провал. Мы до сих пор расхлёбываем его последствия.

Тони Броклхерст, бывшая учительница начальной школы в Ланкашире, которая преподавала ITA четыре года, считает, что метод помог детям из неблагополучных семей:

— Эти дети не имели книг дома, — вспоминает она. — Как только они освоили символы ITA, мир открылся. Они могли читать, и это придавало им уверенность.

Однако для детей из обеспеченных семей, уже знакомых с классической литературой, ITA лишь усложнял обучение.

Сложность заключалась в переходе — моменте, когда детям нужно было сменить алфавит. Иногда переход задерживался, иногда происходил спонтанно, без поддержки. Учителям приходилось одновременно обучать два алфавита в одном классе.

Но больше всего вопросов вызывает тот факт, как эксперимент был внедрён. Он не был частью национальной программы, и решение принималось на уровне отдельных школ и учителей. Координация отсутствовала, и переход оказался в «чёрной дыре».

Майк Олдер, который учился в начальной школе Блэкпула в начале 70-х, был отличником по математике, но постоянно сталкивался с трудностями в английском. Его первые школьные книги были написаны ITA, и он думал, что так учатся все.

— Пока однажды нам не сказали, что теперь читаем по-другому. Это было предательство, — говорит он. — Как будто нам сказали: «Два года мы вам врали. А теперь правда».

Для Майка это стало поворотным моментом. Он потерял интерес к предмету, которому перестал доверять, и на экзаменах O-level получил по английскому оценку C — самую низкую в своей жизни.

Сейчас, в 58 лет, он работает техническим специалистом в оборонной компании. Успех в карьере не убрал трудности с правописанием:

— Я по-прежнему полагаюсь на проверку орфографии. Сегодня отправлял письмо, и каждое пятое слово было выделено красным.

Долгие годы он считал ITA странным воспоминанием, но потом понял, что он не одинок. Никто не хочет говорить об этом, никто не объясняет, зачем это было. Ему бы хотелось прочитать отчёт о проведённом эксперименте — если бы такой существовал.

— Если бы моих детей учили по ITA, я бы сразу забрал их из школы.

Суть проблемы не в том, сработала ли программа, а в том, что никто не знает, сработала ли. Не было системного исследования и анализа готовности детей, обученных по ITA, к следующему уровню. Не было официальной отмены — только тишина.

Это всё происходит на фоне продолжающейся дискуссии о методах обучения. Фонетика против интуитивного подхода, слоги против контекста — всё это продолжается, пока английская орфография остаётся одной из самых запутанных в мире.

В настоящее время правительство требует от школ использования синтетической фонетики — метода, во многом напоминающего идею ITA, но без изменения алфавита. То, что сделала ITA, — попыталась упростить слишком сложную систему, но её цена, возможно, была слишком высока.

— У тебя только одно образование, — говорит Джудит Лоффхаген. — Я до сих пор чувствую боль. Если бы моих детей учили без моего ведома, я была бы в ярости. Нас не спросили. Это был эксперимент, и он прошёл мимо всех радаров. Теперь, спустя полвека, мы всё ещё расплачиваемся за него.

Оригинал: The Guardian

Читайте также: