Ученые опубликовали карту мозга, показывающую, как принимаются решения

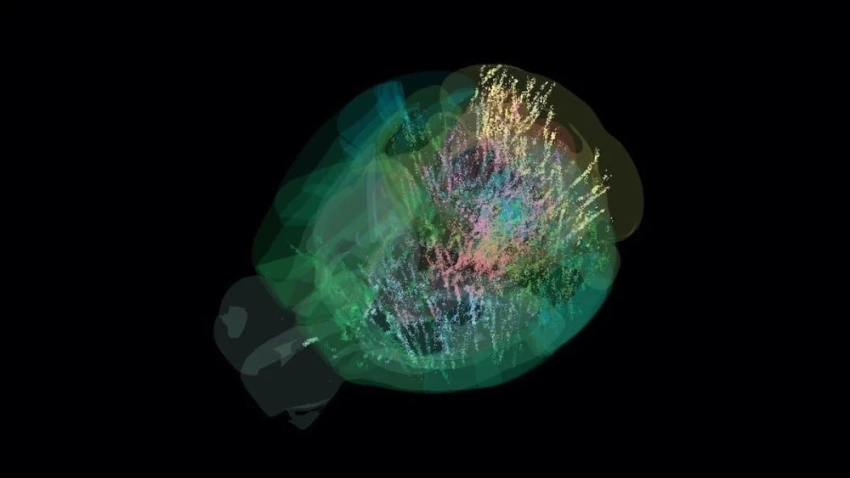

Данные, полученные от 139 мышей, охватывают активность более 600 000 нейронов в 279 областях мозга, что составляет примерно 95% мозга мыши. Эта карта впервые позволяет получить полное представление о нейронных процессах, происходящих во время принятия решений.

Доктор Пол В. Глимчер, заведующий кафедрой нейробиологии и физиологии в Медицинской школе Гроссмана Нью-Йоркского университета, отметил: «Исследователи собрали самый крупный набор данных, который только можно представить в таком масштабе». Хотя он не участвовал в исследовании, Глимчер добавил CNN: «Это станет историческим моментом в нейронауке».

Для создания карты ученые разработали стандартизированный протокол, чтобы все лаборатории могли отслеживать нейронную активность мышей, реагирующих на визуальные подсказки. Собранные данные, работа над которыми длилась семь лет, были опубликованы в журнале Nature 3 сентября.

«Мы добились двух важных результатов, поэтому у нас две статьи», — сообщил профессор фундаментальной нейронауки Женевского университета Александр Пуже. В одном из исследований исследовалось широкое распределение электрической активности, связанной с процессом принятия решений; в другом — влияние ожиданий на выбор. Пуже является соавтором первой статьи и старшим автором второй.

«Мы начали с нуля», — отметил он в разговоре с CNN. «Никто до этого не пытался сделать что-то подобное».

Ранее считалось, что во время принятия решений активируются только небольшие группы нейронов в определённых областях мозга, в основном связанных с сенсорной информацией и когнитивными функциями. Однако новая карта демонстрирует, что нейронная активность охватывает практически весь мозг мыши на разных стадиях принятия решений.

От единичного нейрона до тысяч одновременно

На протяжении десятилетий учёные исследовали активность мозга при выполнении определённых задач, используя электроды для регистрации электрических импульсов от отдельных нейронов. Однако этот процесс оказался сложным и медленным: несколько месяцев работы давали данные лишь от 100 нейронов, что ограничивало возможность изучения узких областей мозга.

В последние десять лет нейронаука сделала значительный шаг вперёд благодаря созданию цифровых нейронных зондов, известных как нейропиксели, которые могут одновременно отслеживать состояние тысяч нейронов. Эти высокочувствительные электроды стали ключевым инструментом для создания новой карты.

«Мы перешли от изучения нескольких сотен нейронов в одной области к исследованию 600 000 нейронов во всех регионах мозга», — сказал Пуже.

В ходе экспериментов мыши, оснащённые электродными шлемами, управляли движением чёрно-белого полосатого круга на экране, вращая миниатюрный руль. Круг появлялся с одной стороны экрана, и мыши, успешно доведя его до центра, получали награду в виде сахарной воды. В то время как мыши реагировали на визуальные подсказки, датчики Neuropixels регистрировали электрические сигналы в их мозге.

Согласно полученным данным, активность мозга сначала значительно возрастала в затылочной области, где обрабатывалась визуальная информация. Затем активность распространялась по всему мозгу, включая зоны, отвечающие за двигательные функции, когда мышь принимала решение о движении. Широкая нейронная активность наблюдалась также после получения награды.

«Здесь участвует не просто несколько областей, а большая сеть, взаимодействующая между собой», — отметил Пуже. Понимание того, какие части мозга задействованы в процессе принятия решений, поможет исследователям более целенаправленно изучать сложное поведение.

В рамках исследования учёные также добавили дополнительное задание для мышей. Иногда круг становился размытым или почти невидимым, и чтобы решить, в какую сторону поворачивать, мышь должна была вспомнить свои предыдущие попытки.

«Это называется априорным знанием», — пояснил Пуже. «Каждое ваше решение принимается именно так».

Ранее нейробиологи выдвигали гипотезу, что мозг обращается к предшествующему опыту на ранних стадиях принятия решений: «Как только вы начинаете обрабатывать сенсорный стимул, вы делаете это в контексте того, что ожидаете», — добавил Пуже.

Он подчеркнул, что карта мозга подтвердила эту гипотезу.

«Цифровая карта неба Слоуна для мозга»

Глимчер также отметил, что подобное масштабное международное сотрудничество, как в других научных дисциплинах, меняет подход к научным исследованиям. Масштаб работы, приведший к созданию карты активности мозга, стал важным моментом для нейронауки.

«Традиционно биологические науки развивались в рамках отдельных лабораторий», в отличие от многолабораторного сотрудничества, распространенного в физике и астрономии, — пояснил он. Ярким примером является проект Sloane Digital Sky Survey, в котором участвуют сотни астрофизиков и астрономов, создавших самые детализированные трёхмерные карты Вселенной, охватывающие более трети ночного неба.

«Sloane Digital Sky Survey произвело революцию в методах сбора астрономических данных и их распространения среди учёных», — сказал Глимчер. Цель Международной лаборатории мозга, стоящей за картой, заключается в том, чтобы создать аналогичное исследование для мозга.

Пуже, являясь соучредителем IBL, выразил надежду, что эта карта станет основой для многих крупных совместных проектов в нейробиологии: «Мы надеемся, что это вдохновит другие группы на использование подобного подхода».

Минди Вайсбергер — научный писатель и медиапродюсер, чьи работы публиковались в таких изданиях, как Live Science, Scientific American и How It Works. Она является автором книги «Восстание зомби-багов: удивительная наука паразитического контроля над сознанием» (издательство Hopkins Press).

Читайте также: